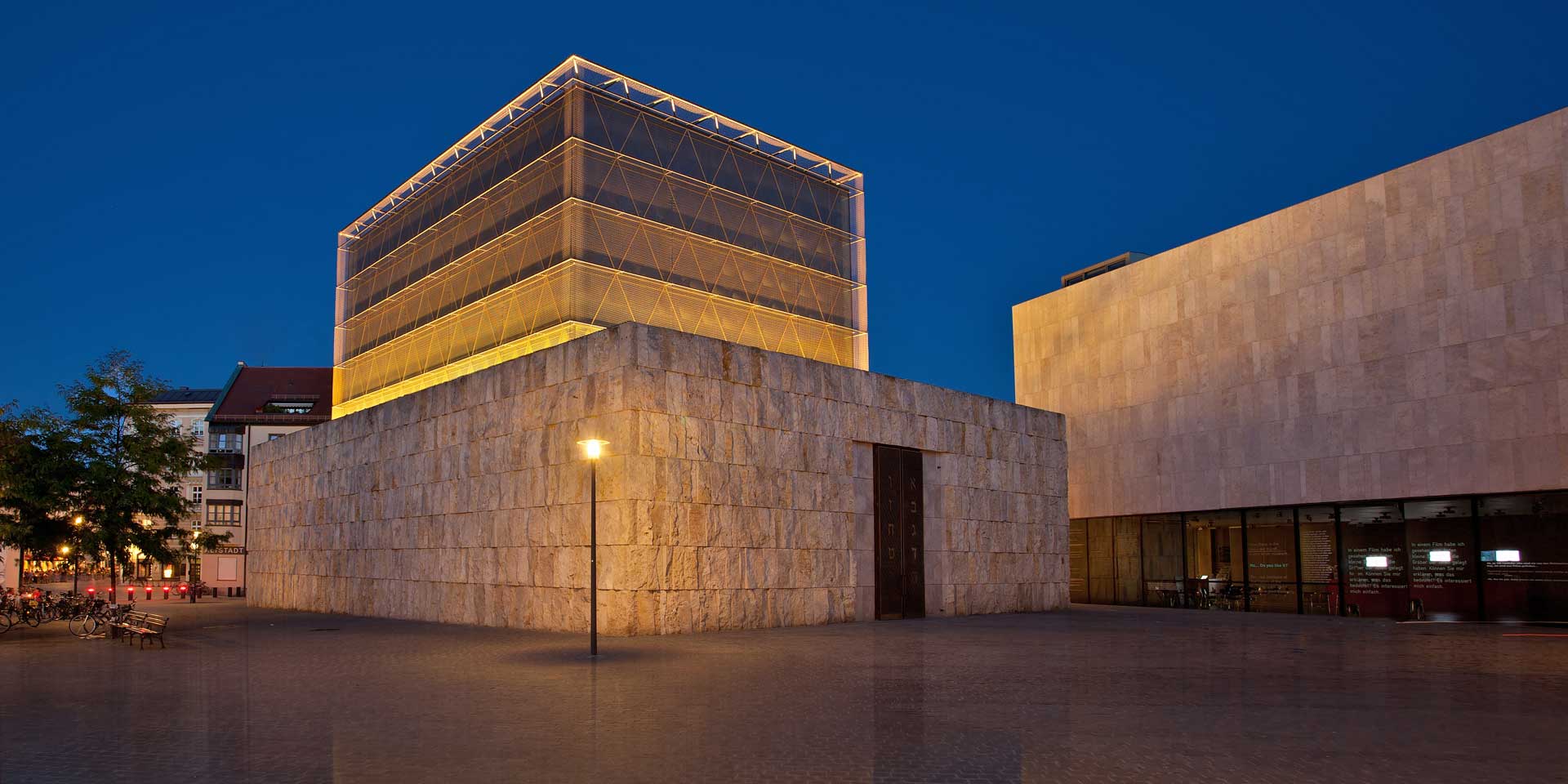

Seit 2006 hat die jüdische Gemeinde in München wieder eine repräsentative Hauptsynagoge in der Innenstadt mit Namen "Ohel Jakob" ("Zelt Jakobs").

Bild: GettyImages

80 Jahren Israelitische Kultusgemeinde

Erinnern, Überleben, Erneuern

Ein schroffer Kalksteinquader, hoch wie die Jerusalemer Klagemauer, und darauf ein goldschimmernder Kubus: Seit 2006 hat die jüdische Gemeinde in München wieder eine repräsentative Hauptsynagoge in der Innenstadt mit Namen "Ohel Jakob" ("Zelt Jakobs").

Zu verdanken ist das Jüdische Zentrum am Jakobsplatz maßgeblich der langjährigen Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) München und Oberbayern, Charlotte Knobloch. Jahrelang hatte die heute 92-Jährige dafür gekämpft, dass das Münchner Judentum wieder im Bewusstsein der Menschen und im Herzen der Stadt ankommt, wie sie einmal dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte.

Der Bau des Jüdischen Zentrums unweit des Münchner Marienplatzes markiert einen Höhepunkt in der Geschichte der Kultusgemeinde, die nur zwei Monate nach dem Ende von Nationalsozialismus und Holocaust einen Neustart wagte: Am 15. Juli 1945 wurde sie unter anderem vom Münchner Rechtsanwalt Fritz Neuland (1889-1969), dem Vater Charlotte Knoblochs, wiedergegründet.

Zum 80. Jahrestag gab es am Dienstag, 15. Juli, einen großen Festakt mit viel Politprominenz: Von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) über Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU) bis hin zu Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) reichte die Liste der geladenen Gäste.

Mit emotionalen Worten hat Charlotte Knobloch dabei den 80. Gründungstag der jüdischen Gemeinde gewürdigt. Am 15. Juli 1945 sei hier "aus der zerstäubtesten Asche im tiefsten Abgrund der Menschheitsgeschichte" neues jüdisches Leben entstanden, sagte die 92-Jährige am Dienstagabend.

In einem unglaublichen Kraftakt hätten es die Menschen damals vermocht, "aus ihrem schieren Überleben ein echtes, ein reiches, ein beglücktes Leben zu formen", sagte sie beim Festakt in der Münchner Ohel Jakob Synagoge

Trotz hochrangiger politischer Gäste sei der Abend keine politische Veranstaltung, betonte Knobloch. Man feiere bewusst in der Synagoge, denn "wir sind hier, um zu danken, für das Wunder des Lebens".

Auch der bayerische Landesbischof Christian Kopp hat Charlotte Knobloch (92), für deren jahrzehntelanges Engagement gewürdigt. "Ohne Sie können wir uns das Zusammenleben in Bayern nicht vorstellen", sagte der evangelische Theologe in einem Glückwunschschreiben an Knobloch. "Wir schätzen Ihre klaren Aussagen und Ihre Aufmerksamkeit für Ungerechtigkeiten." Die bayerische Landeskirche stehe solidarisch an der Seite der Jüdinnen und Juden in Bayern.

Die christliche Kirche sei sehr dankbar, seit Jahrzehnten in einem sehr intensiven und geschwisterlichen Austausch mit Knobloch und der Gemeinde zu sein, schreibt Kopp weiter. Man sei verbunden im unbedingten Einsatz für den Frieden und gegen jede Form von Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit und jegliche Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.

Die Anfänge des Judentums in München reichen Jahrhunderte zurück. Bereits kurz nach der Stadtgründung 1158 siedelten sich Jüdinnen und Juden an, schreibt die Kultusgemeinde auf ihrer Homepage.

1887 wurde die prachtvolle Münchner Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße eingeweiht. Sie galt laut IKG als eine der schönsten Synagogenbauten Europas, war die drittgrößte Synagoge in Deutschland und spiegelte das damalige jüdische Selbstbewusstsein wider.

Doch der Nationalsozialismus löschte das jüdische Leben in München nahezu aus: 1938 wurde die Hauptsynagoge - noch vor der Reichspogromnacht am 9. November - von den Nazis zerstört. Am Ende des Zweiten Weltkriegs gab es nicht einmal mehr 100 überlebende Jüdinnen und Juden in der Stadt.

Am 15. Juli 1945 dann die Wiedergründung als "Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern". Mit der Einweihung der neuen Hauptsynagoge "Ohel Jakob" am 9. November 2006 war das Judentum wieder im Zentrum Münchens angekommen. Der Bau sei ein Symbol für die Heimkehr der Juden in Bayern, sagte IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch. Das Jüdische Zentrum am Sankt-Jakobs-Platz besteht neben der Synagoge aus einem Gemeindehaus, Kulturzentrum und Museum.

15.07.2025

Christiane Ried/epd